Wer entwurzelt werden will, muss erstmal welche schlagen.

Wer enttäuscht werden will, muss sich erstmal was versprechen.

Wer verzeihen will, muss erstmal übelnehmen.

Archiv der Kategorie: Geistesleben

Der wiederauferstandene Antitheist

Bis 2010 bloggte ein gewisser sapere aude über Gott, Religion und die Welt, mit einer seltenen Entschiedenheit aus atheistischer, ja antitheistischer Perspektive. Das fand ich sympathisch.

Meine Sympathie ließ nach, als ich einmal mit sapere aude über Beweise der Nichtexistenz Gottes diskutierte und er aber jeden Gottesbegriff, über den er bereit war zu diskutieren, auf etwas offensichtlich Absurdes einengte (Stichwort: Allmachtsparadoxon). Von da an kam mir sapere aude eher wie ein verrannter Fanatiker vor.

Am 28. Oktober 2010 wurde auf sapere audes Blog in der dritten Person die Nachricht von seinem überraschenden Tod gepostet, zusammen mit der Bitte, von Nachfragen nach den Umständen abzusehen. Seitdem war es still, bis zum 14. April 2015, als wieder ein Post in der ersten Person erschien, bestehend nur aus dem Titel: „Ich bin wieder da.“ Ein weiterer Post folgte am selben Tag. Er legt dar, der erwähnte Tod sei gar kein Tod im Wortsinne gewesen, sondern nur der eines „Geist[es]“, des „Religionsverächter[s] und Antitheist[en]“ sapere aude. Der Mensch dahinter habe ein „tiefe[s] und plötzliche[s] Bedürfnis“ verspürt, das Werk dieser Online-Persona nicht fortzusetzen. Es wird sich für die Täuschung entschuldigt und weitere Erklärungen angekündigt.

Was der atheistische Leser jetzt schon befürchtet, wird am 16. April Gewissheit: Der neue sapere aude postet, Theismus mache „Sinn“. Und dass er das verstanden habe, „indem ich mit religiösen Menschen gesprochen, gegessen, gesungen, gebetet, gelacht und gelebt habe.“ Details werden dazu noch nicht genannt, aber es klingt begeisterungstrunkenes Vokabular an („unschätzbarem Reichtum“, „überwältigt“), wie man es u.a. von evangelikalen Christen kennt. Die inszenierte Wiederauferstehung würde geradezu ins Bild passen.

Hat sapere aude seinen Fanatismus bewahrt und sich nur von einem ins andere Vorzeichen bekehrt? Oder ist der ursprüngliche Blogautor so tot wie zuvor und eine Entität mit anderer Agenda hat sich seines Accounts bemächtigt? Man darf auf weitere Posts gespannt sein.

Der Tod und die Autobahn

Auf der A3 bei Bad Camberg fiel mir gestern mal wieder auf, wie gut sich Schnellstraßen als Symbole für Lebensfeindlichkeit, Tod und Endzeit eignen. Drei Kunstwerke kamen mir in den Sinn, die diese Symbolik enthalten.

Zumindest wurde mir endzeitlich zumute, als ich zum ersten Mal den Raum im Düsseldorfer Kunstmuseum K21 betrat, der Reinhard Muchas Installation Deutschlandgerät enthält. Weit ergreifender als die formstrenge Anordnung von Vitrinen fand ich die Klangkulisse von seelenlos vorbeirauschenden Autos und das regelmäßige Donnern der Schwellen, über die sie fahren. Als Betrachter des Objekts ununterbrochen diesem Geräusch ausgesetzt, erinnerte ich mich an einen Zeitungsbericht, den ich einige Jahre vorher gelesen hatte: Ein Mädchen war entführt und für einige Tage in einem Hohlraum eingesperrt worden, der zu einer Autobahnbrücke o.Ä. gehörte. Beklemmend, zu versuchen, sich eine solche seelische und akustische Tortur vorzustellen.

Akustisch schlug auch DrNI mich in den Bann, als er 2012 eine einen meditativen Sog entfaltende Klangcollage veröffentlichte, auf der anfängliches Bachgeplätscher, Wipfelgerausche und Vogelgezwitscher allmählich von ebenjenem Sound einer Schnellstraße verdrängt wird. Es fühlt sich an wie der Übergang von einem unschuldigen Naturzustand in die menschengemachte Apokalypse, wo menschliches Leben hinter Blech verborgen ist und tierisches Leben oft bald zwischen Gummi und Asphalt endet. Passend dazu heißt das Werk: Death Zone.

In Jasper Ffordes Roman Something Rotten schließlich kommt das Tor zum Jenseits in Form einer doppelten englischen Autobahnraststätte vor, deren Hälften über eine Fußgängerbrücke miteinander verbunden sind. Die armen Seelen wechseln auf die andere Seite, nicht ahnend, dass es nicht einfach die andere Seite der Autobahn ist, sondern das Reich der Toten, in das sie hinübergehen. Der Szenenkommentar des Autors fängt den morbiden Schauer schön ein, den Autobahnen auch im wirklichen Leben auslösen können:

If you were misfortunate enough to have lived through the time when British motorway services really did resemble a gateway for the dead, then this chapter might have some resonance. I remember exploring at the tender age of eight the mysteries of the ‚Northside‘, walking over the connecting bridge as the juggernauts shook the bridge as they swept on beneath, taking shoes to Northampton or something.

Von Leuten, die sich entblöden bzw. nicht entblöden, der Sprache Vorschriften machen zu wollen

Immer mal wieder stolpert jemand darüber, dass die Wendungen sich entblöden und sich nicht entblöden dasselbe bedeuten. Zum Glück erklärt bereits Johann August Eberhards Synonymisches Handwörterbuch der deutschen Sprache (hier: 17. Auflage, 1910) dieses Kuriosum ausführlich. Am tollsten ist aber, dass der entsprechende Artikel einen erregten, nichtendenwollenden Rant gegen sprachlichen Präskriptivismus enthält:

Selbst wenn aber auch die Annahme Grimms, daß in entblöden das ent- ursprünglich privativ sei, richtig wäre, so würde das doch nicht imstande sein, den gegenwärtigen Gebrauch von sich entblöden in der Bedeutung sich scheuen als falsch und unberechtigt erscheinen zu lassen. Wir haben häufig in unserer Sprache einen Bedeutungswandel, der oft so weit geht, daß die Bedeutung eines Wortes im Laufe der Zeit geradezu ins Gegenteil umgeschlagen ist; es sei hier nur an das Wort schlecht erinnert, das früher schlicht, glatt, gerade bedeutete, gegenwärtig aber nur noch als Gegensatz von gut verwendet wird (mit Ausnahme der formelhaften Wendung schlecht und recht). Wir können die alte Bedeutung von schlecht nicht auf künstlichem Wege wieder herstellen, und niemand wird diesen Versuch machen; wir beugen uns vielmehr dem allgemeinen Sprachgebrauch, der hier zugleich maßgebend für unser Sprachgefühl geworden ist, und genau in demselben Falle befinden wir uns der Wendung sich nicht entblöden (d. i. sich nicht scheuen) gegenüber. Überall, in ganz Deutschland, im Norden und Süden, im Westen und Osten gebraucht man diese Wendung in der genannten Bedeutung, unsere besten Dichter und Schriftsteller schreiben so, diese Wendung ist vollständig in unser Sprachgefühl übergegangen; da ist es ganz einfach die Pflicht der Wissenschaft, diese Wendung anzuerkennen, selbst wenn hier ein Bedeutungswandel vorläge. Es gibt in sprachlichen Dingen keine andere Autorität als die Sprache selbst; die lebendige Sprache schreitet in ihrer Entwicklung ruhig über das Ansehen auch des berühmtesten Sprachforschers hinweg und läßt sich nicht künstlich wieder in eine alte überwundene Form zurückdrängen. Es ist unerklärlich, wie man die Wendung sich nicht entblöden auf das Ansehen Grimms hin immer und immer wieder angreifen und tadeln kann, obwohl doch die lebendige Sprache uns täglich eines bessern belehrt und überhaupt kein wirklicher Grund vorliegt, der diese Wendung als tadelnswert erscheinen ließe. Gerade Jakob Grimm hat selbst am entschiedensten gegen eine solche Auffassung der Sprache, wie sie Adelung predigte, Verwahrung eingelegt. Sollen wir uns nun an den Buchstaben der Aufstellungen Grimms oder an den Geist seiner unsterblichen Werke halten? Ich glaube doch, daß allein das letztere Grimms würdig ist und daß sich die Sprache nicht nach der Sprachwissenschaft, sondern umgekehrt die Sprachwissenschaft nach der Sprache zu richten hat.

Your diff viewer is right

I stumbled upon the most ridiculous article tonight. The author claims diff viewers are wrong for displaying deletions in red and additions in green. Why? Because, he says, that is tantamount to passing a value judgment, red being associated with evil and danger, and green with good, and all:

Our diff viewer, then, tells us that deletions are bad, dangerous, and possibly an error, while insertions are good, safe, and successful. More code good. Less code bad.

At this point we know the article is utterly flawed, because of course it is not the deletions that are colored red by diff viewers such as GitHub’s. It is the old code. The author acknowledges this objection:

Edit: multiple people have suggested a different interpretation: old code bad, new code good.

But he still tries to save his argument:

However, since that would be a similarly invalid value judgment, the argument below is still valid.

Invalid value judgment? Why, of course the old code is bad, or at least worse than whatever replaced it – hopefully! Otherwise, why would we have deleted it? Perhaps what the author is thinking about is that we may have made a mistake and don’t know whether we really improved the program:

In reality, insertion/deletion is orthogonal to good/bad. There are good insertions, good deletions, bad insertions, bad deletions. Only we humans get to judge which changes are good and which are bad, but during code review, the diff viewer is constantly subtly trying to influence our judgment.

But he got it all backwards. A human already made the decision that the old code is bad, and the diff viewer had better be doing its job and reflect that judgment! Software cannot spot the programmer’s mistakes – it should make her intent clear so she or others will hopefully notice.

As far-fetched as the author’s complaints about diff viewers trying to influence our judgment is his theory of why red came to accompany deletions and green, additions:

I believe the reason for this strange color scheme is the lack of a revision control system. Back in the dark ages of programming, we didn’t use them. We edited files on disk, and that was that. In that environment, a deletion is dangerous. (…) But we don’t live in a world without revision control. It is peculiarly ironic that the ‘deletion is dangerous’ sermon is being delivered by our version control systems. That same revision control system which tells us that ‘it’s okay to delete things, because it’s all still there in the history.’

Far from it – there are still very good reasons to associate deletions with danger, and therefore, the color that stands out the most (red). Philosophically appealing though the author’s God-like perspective on revision histories may be – there is no time, all is one, deletions and additions are just the same thing seen from two sides – in reality, software development still happens from past to future.

This firstly means that deleted lines are, though not lost, quickly forgotten – and hopefully for a good reason. Highlighting them in a color that warns us to check our deletions carefully helps avoid relegating important stuff to history and later not being able or bothered to retrieve it.

Secondly, the function of a diff – at least the type that the author shows us, which is not side-by-side – is not to show us an impartial view between two versions of equal status. What we are typically interested in is the new version and how it compares to the previous one. And the new version is right there: it consists of the white and green lines. The green ones are marked for being new, but other than that are not really different from the white ones. In addition, there are red lines showing us what was deleted. Mistaking a red line for part of the new version would be dangerously misleading – hence, again, the signal color.

Todes-Sprüche und andere Grenzen freien Informationsflusses

Ich bin schon lange ein Fan freien Informationsflusses. Mein junges Ich war davon überzeugt, zu einem rational agent aufzuwachsen, der stets alle verfügbaren Informationen beschaffen, die irrelevanten beiseitelassen und auf Basis des Restes informierte Entscheidungen treffen würde. Ungehindert sich informieren und umgekehrt Informationen hinausposaunen zu dürfen war mir immer wichtig, und ebenso, dies auch anderen Menschen zu erlauben.

Maßnahmen, die geeignet sind, dem freien Informationsfluss Barrieren entgegenzusetzen, hatten daher stets die starke Tendenz, mir niederträchtig, nicht ganz von dieser Welt und unheimlich zu erscheinen. Solche Maßnahmen sind zum Beispiel:

- Todes-Sprüche, Todes-Videos etc. Mein oben erwähntes junges Ich stieß einmal in einem Fantasy-Rollenspiel auf einen Zettel und lies seinen Held ihn lesen. Dieser erkrankte daraufhin tödlich. Es handelte sich um einen tödlichen Zauberspruch, der noch nicht einmal durch einen Zauberer gesprochen oder mit Gesten untermalt werden, sondern nur durch das Opfer gelesen werden musste, um seine Wirkung zu entfalten. Man konnte also noch nicht einmal Kenntnis von dem Spruch erlangen, ohne zu sterben. Mein junges Ich war ehrlich gesagt etwas geschockt, dass ein Autor sich so etwas auch nur ausdenken konnte. Aber es war natürlich nur Fantasy. Von dem Horror-Film Ring, in dem ein entsprechendes Todes-Video vorkommt, fühlte sich mein junges Ich einige Jahre später entsprechend gut gegruselt und unterhalten.

- Auch Digital Rights Management (DRM) müsste eigentlich dem Bereich des Fantasy-Horrors zuzuordnen sein, ist aber leider real. Kopierschutzmaßnahmen, die versuchen, einen daran zu hindern, Informationen (in Form von Bitsequenzen z.B. auf CDs und DVDs) frei zwischen allen Teilen des eigenen Gehirns, einschließlich seiner elektronischen Erweiterungen, fließen zu lassen – nicht ganz von dieser Welt!

- Auch Geheimhaltungsvorschriften, insbesondere strafbewehrte, sind mit „schwarze Magie“ noch freundlich beschrieben. Meine Sympathie für eine Institution nimmt exponenziell ab mit der Menge an Aktivitäten, die der Institution zufolge dem Wohle der Allgemeinheit dienen und aber gleichzeitig vor der Allgemeinheit geheimgehalten werden müssen, um diesen Dienst leisten zu können. Neunzehnhundertvierundachtziger geht es nicht. Abgesehen von den oben geschilderten Todes-Sprüchen kann ich mir so gut wie gar keine Informationen vorstellen, deren allgemeine Verfügbarkeit inhärent schädlich wäre. Eher ist Geheimhaltung von Informationen bestenfalls ein zeitlich begrenzter Hack zur Linderung der Auswirkungen anderer gesellschaftlicher Missstände. Entsprechend oft nickend verfolge ich die Veröffentlichungen der Post-Privacy-Bewegung, etwa in deren Inkarnation als datenschutzkritische Spackeria.

- Die Ächtung von so genannten „Spoilern“: Weit verbreitet ist die Auffassung, man dürfe den Ausgang von Büchern, Filmen etc. nicht verraten, ohne dick und fett davor zu warnen und es möglichst einfach zu machen, über die Information hinwegzuscrollen wie über einen Todes-Spruch. Ich fand das immer befremdlich, denn für meinen eigenen Genuss von Filmen, Büchern etc. spielt es eine exzessiv geringe Rolle, ob ich schon weiß, wie es ausgeht. Aber das gehört so zu den schrulligen Tabus, an die man sich noch ganz gut anpassen kann.

- Als Freund des freien Informationsflusses mag ich natürlich auch das Konzept der Filtersouveränität und es entlockt mir relativ schnell Kopfschütteln, wenn jemand die Auffassung kommuniziert, ein Mitglied einer Teilöffentlichkeit sei dafür verantwortlich, unerwünschte Informationen aus der Wahrnehmungssphäre eines anderen Mitglieds herauszuhalten. Zum Beispiel, wenn sich auf Twitter Leute darüber aufregen, dass andere ihnen unerfreuliche Tweets in die Timeline „spülen“. Oder wenn im Jahre fucking 2013 Leute noch routinemäßig öffentliche Bekanntmachungen mit „Apologies for cross-posting“ einleiten. Ich sage, dass es mir relativ schnell Kopfschütteln entlockt, nicht, dass ich es generell ablehne, denn, wie sanczny in ihrem Aufsatz Das Postprivate ist politisch, insbesondere im Abschnitt Too Much Information, darlegt, sollte es nicht allein Verantwortung der empfangenden Partei sein, unerwünschte Kommunikation abzuwehren. ich bin daher für einen Pluralismus der Teilöffentlichkeiten, der die Filtersouveränität um Verantwortung für der jeweiligen Teilöffentlichkeit angemessenes Senden ergänzt.

- Relativ kürzlich ist meinem jetzigen, abgeklärteren Ich noch eine Kategorie von Anti-Informationsfluss-Attitüden aufgefallen, die also auch in diese Auflistung gehört: Wenn man zum Beispiel lieber nicht so genau wissen will, welche Krankheitsrisiken sich so in der eigenen DNA verbergen, oder was Mitmenschen über einen denken, ohne es einem zu sagen. Da weiß ich auch nicht: Würde ich diese Informationen, wenn ich sie hätte, in dem Maße ignorieren können, wie ich mich nicht mit ihnen beschäftigen wollte? Kann ich ihren freien Fluss also wollen?

Versatile Vehikel

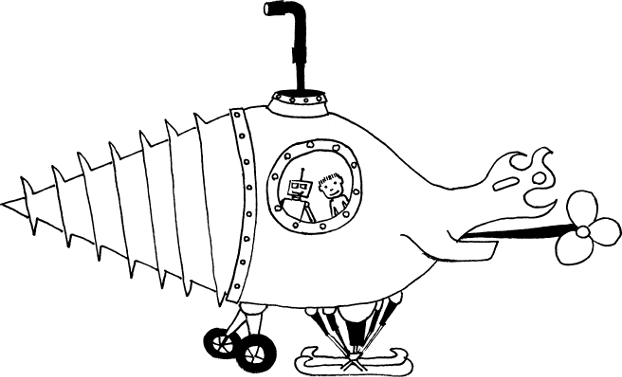

In dem Jugendbuch Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt reisen der siebenjährige Erfinder Tobbi und der Roboter Robbi in einem „universalen Fortbewegungsmittel“ durch die Welt, das wie ein Auto fahren, wie ein Boot schwimmen und wie ein Hubschrauber fliegen kann. Das sind natürlich noch lange nicht alle möglichen Arten der Fortbewegung. Warum gab es zum Beispiel nie eine Fortsetzung mit einem Gefährt, das tauchen kann wie ein U-Boot, auf Schnee und Eis gleiten wie ein Schlitten und sich durch Gestein bohren wie verschiedene Science-Fiction-Vehikel? Und damit sind weitere Bereiche wie Schienen oder der Weltraum noch nicht einmal berührt. Was nicht ist, kann ja noch werden. Hier ist schon mal eine Skizze:

Warum „Tugendfuror“ Unwort des Jahres werden sollte

Es ist wichtig und moralisch richtig, sich darum zu bemühen, dass wir mit unseren Mitmenschen respektvoll umgehen, dass die Menschenrechte gewährleistet werden und dass der Planet bewohnbar bleibt. Sich darum zu bemühen oder sich dem wenigstens nicht entgegenzustellen ist nichts weiter als Ausdruck von Primärtugenden, will heißen, dass man ein guter Mensch ist.

Es gibt aber einen Trend, vor allem bei einer bestimmten Sorte älterer weißer Männer, solche Bemühungen pauschal als überspannte Bemühungen um die Einhaltung von Sekundärtugenden hinzustellen, als reaktionäres Beharren auf arbiträren Verhaltensmaßregeln. So zum Beispiel, wenn Hanno Rauterberg Häuserdämmung als „calvinistisch“ geißelt, wenn Harald Martenstein den „Terror der Tugend“ beklagt, dank dem ein anständiger Nazi nicht mal mehr ein Anrecht auf ein Hotelzimmer hat, oder wenn Henryk Broder sich über die „Gutmenschen“ beschwert, die die Frontaufstellung „wir gegen die Moslems“ nicht mitmachen wollen. Manche Kolumnisten, wie der genannte Martenstein, oder Jan Fleischhauer, scheinen es sich zur Lebensaufgabe gemacht zu haben, sich und die Gesellschaft zum Opfer von „Tugendterror“ zu stilisieren.

So etwas regt mich regelmäßig auf. Es sei den Leuten unbenommen, den Tonfall oder die moralische Überheblichkeit manch eines ökologischen, menschenrechtlerischen oder antisexistischen Sendungsbewusstseins schlecht zu finden. Aber die Einseitigkeit, mit der sie sich angesichts echter und gravierender Probleme lieber an einer angeblichen Tugenddiktatur abarbeiten, finde ich schon erbärmlich.

Joachim Gauck hat sich jetzt mit seiner (?) Wortschöpfung Tugendfuror anlässlich der #Aufschrei-Debatte zu einem neuen Idol dieser unerfreulichen Bewegung gemacht. Das Wort übernimmt den Tugend-Bestandteil und damit das Mem, das das Bemühen um moralisch richtiges Handeln als Pochen auf verstaubten Tugenden ((Diese Formulierung stammt aus dem Offenen Brief an Joachim Gauck von alltagssexismus.de und fängt knapp genau das ein, was mich an Tugendterror schon lange gestört hat. Ansonsten hebt der Offene Brief (den ich auch mitgezeichnet habe) eher auf den –furor-Bestandteil ab, mit einem Argument, das ich nur eingeschränkt überzeugend finde. Daher wollte ich die meiner Meinung nach entscheidendere „Tugend“-Kritik hier etwas weiter ausführen.)) abtut. Schmerzlich, dass so ein dummes Wort begeistert aufgegriffen wird, zum Beispiel von Tübingens grünem OB Boris Palmer, der es in der vergangenen Woche auf Facebook immer und immer wieder verwendet hat.

Seine Neuheit, seine Dummheit und seine schnelle Verbreitung machen Tugendfuror zu einem Kandidaten für das Unwort des Jahres 2013, dem vermutlich kein besserer mehr folgen wird. Bitte nominiert es alle, gerne mit Hinweis auf diesen Blogeintrag!

Café Cartese

Während meiner Studienzeit folgte ich auf digitalen wie analogen Ordnern strikt einem genau definierten System von Kurzbezeichnungen für Lehrveranstaltungen. Sie setzten sich aus den Anfangsbuchstaben aller Wörter im offiziellen Titel der jeweiligen Lehrveranstaltung zusammen, mit Ausnahme von Präpositionen, Artikeln, Relativpronomen und Konjunktionen. ((Das sind auch die Wörter, die ich in englischen Titeln nicht großschreibe, seit mir eine befreundete Anglistin diese Liste zu meiner großen Freude einmal lieferte. Ich nenne es die PARK-Regel.)) Das hässlichste so entstandene Kürzel ist UNLPFLASLL (Using Natural Language Processing to Foster Language Awareness in Second Language Learning), das schönste CAFE (Computational Approaches to Functional Elements). Auch hübsch: CARTESE (Computational Approaches to Recognizing Textual Entailment and Semantic Equivalence).

Korbflechtartige Wellenverblender und die Sedimentierung des Subjekts

Nicht immer sind Texte, die in Museen Bereiche einer Ausstellung oder einzelne Werke erläutern, ohne weiteres zu verstehen. So stand ich neulich in den Hamburger Deichtorhallen vor einem Rätsel, als ich las, die Elemente, aus deren Abformungen Anselm Reyles Skulptur Ontology zusammengesetzt ist und deren Hockerartigkeit mich bei dem Ganzen an Ai Weiweis Hockerskultpuren denken lässt, seien ursprünglich an einem DDR-Gebäude zu „korbflechtartigen Wellenverblendern“ zusammengesetzt gewesen. Aber so überrumpelt ich mich von diesem Wortmonster fühlte, das so selbstverständlich in diesen Text eingereiht war, die ungefähre Antwort ließ sich doch rasch ergoogeln und ergrübeln. Erst während des Schreibens dieser Zeilen hingegen glaube ich einigermaßen verstanden zu haben, was das Straßburger Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in seiner Sammlung damit meint, in Eugène Leroys Porträts offenbare die Übermalung des Gesichts mit dicken Farbschichten „die komplexe Sedimentierung des Subjekts“.