Im Juni in der deutschsprachigen Sprachbloglandschaft: so ziemlich alles über das Wort Meuchelpuffer, wie in der Orthografie aus EHEC sehr schnell Ehec wurde, Unterschiede in den Zählsystemen verschiedener europäischer Sprachen, was von der Nominierung des obersten Protestanten Deutschlands als Sprachpanscher des Jahres zu halten ist, was meine aktuellen Lieblingswörter sind und warum und wie das Wort Keks in die deutsche Sprache und in den Duden gelangte. Diesen Monat ist es Susanne Flach, die auf ihrem Blog */ˈdɪːkæf/ den Überblick verschafft: im Blogspektrogramm #3.

Archiv des Autors: Kilian Evang

Aphorismus zur Gleichberechtigungsdebatte

Die einen fragen, warum Businessfrisur, Hosenanzug und hartes Auftreten schon reichen sollten, um es ganz nach oben zu schaffen. Die anderen fragen, warum Businessfrisur, Hosenanzug und hartes Auftreten nötig sein sollten, um es ganz nach oben zu schaffen. (Links exemplarisch.)

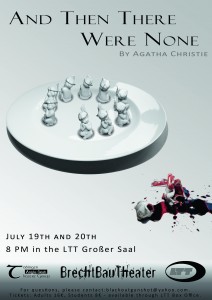

And Then There Were None

Ten guests are invited to a large house on a small island. When they arrive, their host is nowhere to be found. Soon, they hear a mysterious voice that accuses them of being guilty of murder – then, suddenly, one of the guests drops dead – poisoned! One down, nine to go! The excitement never lets up in this classic and brilliant murder mystery presented by the Anglo-Irish Theater Group.

In this English-language production of Agatha Christie’s And Then There Were None, which through its take on the afterlife of the murdered guests adds a whole new edge to the classic murder mystery, I myself will be playing the role of General MacKenzie. Texttheater readers with physical access to Tübingen should not miss this opportunity to see us, the Anglo-Irish Theatre Group, on the most important theatrical stage of our small university town, the Großer Saal of Landestheater Tübingen (LTT).

We perform on Tuesday, July 19th and Wednesday, July 20th at 8 PM. Tickets should be available on line (if the booking system works, it didn’t for me), through booking offices and from the box office located, like the theatre, at Eberhardstr. 6.

Looking forward to seeing you there!

Blogspektrogramm #2

Wie konjugiert man das Verb röntgen? Was ist von Rafael Wawers „sprachphilosophischer Spurensuche“ zu Plagiatsvorwürfen zu halten? Gibt es die Redewendung im selben Boot sitzen auch auf Englisch? Was hat das Wort Rudelgucken im Duden zu suchen? Welchen merkwürdigen Namen trug der Monat Juni früher? Dies und mehr in den Blogbeiträgen, die die Stars im zweiten Blogspektrogramm sind (wir erinnern uns)!

Ein unchristlicher Standpunkt

Eine typische Laufbahn von Kindern aus evangelischen Elternhäusern sieht so aus: Man wird regelmäßig in den Gottesdienst genötigt, bis man 14 ist und konfirmiert wird, mit den Feierlichkeiten und Geldgeschenken, die das mit sich bringt. Danach wird man in Kirchen nie wieder gesehen, außer zu Weihnachten und bei Hochzeiten und Taufen – man wurde „aus der Kirche konfirmiert“. Hat man dieser Entfremdung zum Trotz Sympathien für die Kirche übrig, zahlt man in den kommenden Jahren brav seine 0,00 € Kirchensteuer, bis man sein erstes richtiges, aber bescheidenes Gehalt bekommt, beim Anblick der Abrechnung einen Schreck kriegt und austritt.

Was das Aus-der-Kirche-Konfirmieren angeht, gab es bei mir einen dreistufigen Prozess: Vor meiner Konfirmandenzeit war ich elterlicherseits dazu angehalten, jede Woche in die Kirche mitzukommen, mit dem Argument, dass es ja immer auch einen Kindergottesdienst als Parallelprogramm gab. Als Konfirmand ging man natürlich nicht mehr in den Kindergottesdienst, war aber pfarrerlicherseits dazu angehalten, mindestens einmal im Monat in die Kirche zu gehen. Öfter ging ich da natürlich nicht mehr – das Aus-der-Kirche-Konfirmieren war in seine erste Phase eingetreten. Der Rest ist bekannt. Ich lasse mich aber nicht als „Weihnachtschristen“ bezeichnen, denn es ist ja nicht so, als ob ich zu Weihnachten religiös wäre, nur weil ich da in die Kirche gehe.

Was die Kirchenmitgliedschaft und -steuer angeht, bin ich auch typisch, weil ich die evangelischen deutschen Landeskirchen immer als im Großen und Ganzen sympathisch wahrgenommen habe und die Gemeinden als wertvolle soziale Anlaufstelle für viele Menschen kenne. Indes hat sich jüngst herauskristallisiert, dass ich mein erstes richtiges, aber bescheidenes Gehalt im Ausland verdienen werde, wo die EKD auch von Mitgliedern keine Steuer erhebt. Und so wurde mir unter Freisetzung diabolischer Freude klar, dass mir die Entscheidung zwischen real zu zahlender Kirchensteuer und der Schande eines finanziell motivierten Kirchenaustritts vorerst erspart bleiben wird.

Wortschätzchen (2)

Was bisher geschah: Wortschätzchen

Berta war mit dem Memoziped nach Hause gefahren, um den Zeitgeiern zu entgehen, die an der Uni auf extravakanten Posten lauerten. Hier konnte sie ungestörter an ihrer Dessertation arbeiten. Sie streute etwas Hydrosilie auf den Gräuelbraten und schaute nach dem Senfspeiseeis in all its categlory. Es war schon spät, der Unruhu rief. Berta trank eine Stahlbrause gegen die Keltenkälte. Sie musste an Matthias denken. Diese Sprachbremse hatte auf ihrer Hämepage vierdeutige Bemerkungen gemacht, die Berta für eindeutig gegensächlich hielt. Aber das war nebensätzlich. Für solche Möchtegern-Albinos hatte sie eh nur Krötenschnörkel übrig.

The Semantics of Murder

Jay Hamilton hat sich gegen Spott und Widerstand durchgesetzt und ist Psychoanalytiker geworden, und sogar ein sehr berühmter. Er ist promisk, kultiviert und nebenbei ein talentierter Schriftsteller und kommt einem die erste Hälfte von Aifric Campbells Roman The Semantics of Murder lang recht intakt vor. Erst so in der Mitte fängt man an zu zucken und sich zu fragen, Moment mal, was ist das für eine aggressive Gleichgültigkeit gegenüber seinen Patienten, die er sich selbst gegenüber als professionelle Distanz bemäntelt? Was ist das für eine völlige Abwesenheit von Bindungsfähigkeit und/oder -interesse? Und dann kommt nach und nach heraus, dass Hamilton eine Macke und vor allem ein dunkles Geheimnis hat.

Keine übermäßig originelle Geschichte, aber sie ist gut erzählt, und Campbell hat einen schönen Trick eingesetzt, um den Roman zusätzlich interessant zu machen: Sie hat ihrem Protagonisten eine leicht fiktionalisierte Version des berühmten Semantikers Richard Montague zum großen Bruder gegeben, auch bekannt für sein Können auf der Orgel, erfolgreiche Immobilienspekulation, scharfzüngige Chomsky-Kritik, Umgang mit Strichern und einen gewaltsamen Tod in seinem eigenen Haus. Da ist natürlich was los. Ich würde das Buch empfehlen.

My Debian Initiation

Having switched from Ubuntu to Debian Squeeze and pondering ways to combine the security of a largely stable operating system with the additional functionality afforded by individual newer software packages, I recently wondered: Apt pinning seems complicated, why not just add testing sources to sources.list and use apt-get -t testing to get whatever newer packages I need? I can now answer this question for myself: because if you are under the impression that upgrade tools like apt-get and Synaptic are aware of the “current distribution” and will never upgrade beyond that unless explicitly told so, then that impression is wrong, even if apt-get’s occasional “keeping back” packages and the name of the command to override this (dist-upgrade) may suggest it. You will thus inadvertently upgrade your whole system to a non-stable branch. And when you finally notice it, you will then, more out of a desire for purity than out of actual concern for your system’s security, use Apt pinning to try and perform a downgrade. The downgrade will fail halfway through because the pre-remove script for something as obscure as openoffice.org-filter-binfilter has an obscure problem, leaving you with a crippled system and without even Internet access to try and get information on how to resolve the issue. By this point, reinstalling from scratch seems more fun than any other option. And so I did.

Another lesson learned: Do use the first DVD to install Debian, it contains a whole lot of very useful things such as network-manager-gnome or synaptic that are not included with the CD and that are a hassle to install one by one. And there’s also a new unanswered question: why did the i386 DVD install an amd64 kernel?

Lieblingswörter (8)

Was bisher geschah: Schöne Wörter, Lieblingswörter, Lieblingswörter (2), Lieblingswörter (3), Lieblingswörter (4), Lieblingswörter (5), Lieblingswörter (6), Lieblingswörter (7).

Der afterthought ist der kleine Bruder des Treppenwitzes. Ein ganz schön ausgefallenes Konzept für ein eigenes Wort, sollte man meinen, aber es scheint sehr häufig aufzutauchen in der englischsprachigen Literatur, die ich so lese. Die englischsprachigen Autoren, die ich so lese, lieben es nämlich, glaube ich, die Imperfektionen des menschlichen Erkenntnisprozesses aufzuspießen. Afterthoughts sind Äußerungen, die neue Sichtweisen beinhalten, meist etwas versteckt, sodass man nicht sicher sein kann, ob der Figur mit dem Afterthought wirklich bewusst geworden ist, was man als Leser schon seit einiger Zeit weiß. Meine Ausführungen schreien nach einem Beispiel, aber, liebe Leser, Sie kennen mich doch: Beispiele kann ich mir nie merken.

Ein anti-placeholder ist ein Element, das anzeigt, dass dieser Platz nicht reserviert ist. So etwas wie ein Schild, dass im Restaurant auf einem Tisch steht und verkündet: „Ab 19 Uhr für Fam. Müller nicht reserviert.“ So etwas macht natürlich nur in einem Universum Sinn, in dem man aufgrund anderer Umstände normalerweise darauf schließen würde, dass der Tisch ab 19 Uhr für Familie Müller reserviert ist. Die Phase beim Designen von Algorithmen und Datenstrukturen, in der man Elemente wie Anti-Placeholder einführt, ist normalerweise der Punkt, an dem man zusammenknüllt und von vorne anfängt. (Ja, zusammenknüllen ist jetzt ein intransitives Verb.) Sind die Datenstrukturen und Algorithmen bereits implementiert und im produktiven Einsatz, ist es der Punkt, an dem man sich bekreuzigt und seine Nachfolger um Vergebung bittet. Um an Verständlichkeit zu retten, was zu retten ist, führt man dann bildkräftige Benennungen wie eben anti-placeholder ein, und dieser kreative Prozess ist es wohl, der mich so für dieses real existierende Wort einnimmt. Ich bin mir aber sicher, dass seine Erfinder, die Designer des Penn-Treebank-Annotationsschemas für englische Syntax, gute Gründe dafür hatten, in Template-Gapping-Konstruktionen nicht die Lücken, sondern die Nicht-Lücken eigens zu markieren.

arguably! Ein großartiger Mogelausdruck! Wenn man sich nicht ganz im Besitz der nötigen Argumente für die Position wähnt, die man eigentlich vertreten will, kann man sich darauf zurückziehen, sie für vertretbar zu erklären. Heh, I see what you did there.

Das Verb impute (zuschreiben, unterstellen) begegnete mir zuerst und bisher ausschließlich in den verwinkelten Katakomben der linguistischen Pragmatik, wo ausgefuchste Theorien daran scheitern, dass sie Sprechern contradictory beliefs eindenken, denn genau dieses Verb möchte ich in solchen Zusammenhängen als neue Übersetzung vorschlagen. Was mir daran und am englischen Original so gut gefällt, ist die doppelte Beziehbarkeit des Denkereignisses, ist es doch sowohl der irregeleitete Sprachphilosoph, der etwas denkt, als auch der Sprecher in der von jenem für möglich gehaltenen Welt.

Logisch kompliziert und metaebig ist auch die Schönheit des Wortes insofar, das z.B. in diesem Satz aus Harry G. Frankfurts Essay On Bullshit sehr schön zum Einsatz kommt: „Insofar as [humbug] is humbug, the creation of this impression is its main purpose and point.“ Das Wort bedeutet nicht einfach in dem Maße, wie, wie man bei dem Versuch, seine Bedeutung auf die Bedeutungen seiner Bestandteile zurückzuführen, zu denken beginnen könnte. Um im Beispiel zu bleiben (nun also doch), die Eigenschaft einer Äußerung, Humbug zu sein, lässt sich nicht skalar quantifizieren. Vielmehr hat jede Äußerung eine Vielzahl von Fassetten und Eigenschaften, und an gewissen davon macht sich nach einer nicht näher spezifizierten Formel fest, ob sie Humbug ist. Diese Unterspezifiziertheit wird durch das Wort insofar absorbiert und in philosophische Superkräfte umgewandelt.

Beschwerden, bestimmte Wörter und Ausdrücke ergäben „keinen Sinn“ und zeigten den allgemeinen „geistigen Verfall“, werden von Sprachnörglern vorgebracht (meist in furchtbar unbeholfenem, hässlichem Stil) und sind offensichtlich Unfug. Ich führe ja immer den lockeren Spruch auf den Lippen, dass Sprache nun mal nicht logisch ist, sonst wäre ich ja auch arbeitslos. Trotzdem geht auch mir manche irreführende Bezeichnung gegen den Strich, vor allem, wenn sie innerhalb einer Terminologie auftaucht, die als solche ja schon eine strengere Zucht verdient hätte. Für solche Fälle hält die englische Sprache die schöne Anklage misnomer bereit. Zum Beispiel gibt es im WordPress-Code eine Funktion namens remove_accents. Das ist ein Misnomer, denn diese Funktion entfernt so ziemlich alle Diakritika, nicht nur Akzente. Ich weiß, diese Begriffsunterscheidung ist ein first-world problem. Ein schöner Euphemismus für Problemchen und Beschwerden, die in den Augen einer salienten Bezugsgruppe völlig egal sind – ein wohl universelles und sehr reales Phänomen. In meinem deutschen Idiolekt ist seit einiger Zeit das Wort Luxusproblem dafür eingebürgert.

Die Bedeutung der Präposition modulo (im Deutschen mit Genitiv) für natürliche Sprachen kann wohl nur mit der Bedeutung von Funktionen wie map für funktionale Programmiersprachen verglichen werden: Sie ermöglicht es immer wieder, sehr komplexe Bedeutung sehr elegant in sehr knackigen Code zu verpacken. Lange an der Beschreibung eines Verfahrens gefeilt und schließlich perfekte Prosa produziert, um dann festzustellen, dass ein wichtiger Schritt vergessen wurde? Kein Problem: Einfach eine adverbiale Ergänzung mit modulo reinhängen und schon ist ausgedrückt, was sonst das Auswalzen in mindestens einen zusätzlichen Satz erfordert hätte, samt neuen Anaphern und lästigen Konjunktionen, die nie genau das Richtige bedeuten.

Wir treten in die zweite Hälfte des Alphabets ein, verlassen zufällig gleichzeitig die sprachtheoretischen Meta-Hyperebenen und kehren zurück in die leichter zu atmende Atmosphäre der schönen Lautmalerei. Wir finden sie bei großartigen Wörtern wie nozzle (Düse), oaf (Vollpfosten, man hört sehr schön die Laute der britischen Verwandten des Neanderthalers raus) und pristine (makellos, das wortgewordene Putzmittelwerbungsglanzsternchen, aber noch etwas spiritueller).

Und ist es nicht schön, wie man auf Englisch zu einem Saugnapf sagt, suction cup? Wie der erste Bestandteil mit seiner latinaten Endung etwas zu fein zu sein scheint für so einen banalen Gegenstand, dann aber wiederum für ein Wort auf -ion auffällig wenigsilbig ist und etwas gedrungen wirkt? Wie er sich dann überdies mit dem harten männlichen Reim cup vermählt, wie wenn ein elastischer Saugnapf aus einiger Höhe auf eine Glasscheibe fällt und sich plötzlich – pfrrropf! – festsaugt, dass man von seiner Elastizität gar nichts mehr merkt? Doch, das ist schon sehr bestrickend.

Ob man den Saugnapf je wieder unstuck kriegt? Die exotische Faszination, die dieses Wort auf mich ausübt, hängt wohl irgendwie damit zusammen, dass es in meiner Muttersprache reiche, aber ziemlich disjunkte Mengen von Verbstämmen für das Festmachen (drücken, kleben, stecken…) und das Abmachen (ziehen, reißen, kratzen, lösen…) gibt und kaum etwas, das sich durch eine negative Vorsilbe in ein sauberes Gegenteil verkehren ließe.

Mein letztes Lieblingswort für heute ist thwart (vereiteln). Ich könnte mir keinen passenderen Klang vorstellen für ein Ereignis, bei dem ein Hexenmeister, von Sadismus und Schadenfreude erfüllt, mit einem rußgeschwärzten Zauberwerkzeug stellvertretend für die Pläne seines Feindes irgendein zäh in Stücke fallendes Artefakt zerstört.

Blogspektrogramm #1

Die deutschsprachigen Blogs über Sprache beginnen sich zu vernetzen und auch das Texttheater hat die Ehre, dazu eingeladen worden zu sein. Das Blogspektrogramm ist eine wandernde „Presseschau“ der deutschen Sprachblogszene, die in Zukunft jeden Monat in einem anderen Blog stattfinden soll. Die erste Ausgabe findet sich im Sprachlog von Initiator Anatol Stefanowitsch.

Mitmachen darf übrigens jede/r Blogger/in mit Studium der Sprachwissenschaft oder eines verwandten Faches, ob andauernd ober abgeschlossen, Einsendungen erwünscht!