Es geht weiter mit den Kandidatenwörtern zum Anglizismus des Jahres 2012. Im Sprachlog wurden jüngst gendern, Hipster und Blackfacing besprochen, heute geht es hier im Texttheater weiter mit epic/episch. Dieses Wortpaar wurde von Janwo nominiert:

Ich würde gern „epic“ bzw. die Lehnprägung „episch“ nominieren. Eventuell ist es nicht ganz so neu, aber es kommt mir so vor, als ob es erst seit Kurzem wirklich um sich greift.

Was blüht dieser Nominierung, epic win oder epic fail?

Besonders interessant finde ich, dass mit episch ein Wort in der Endrunde ist, das schon lange in deutschen Wörterbüchern steht und lautlich und morphologisch gerade mit der Endung -isch ganz und gar im Deutschen beheimatet scheint. Diese Abwesenheit von englischem Wortmaterial hatten wir, wenn ich richtig geguckt habe, bisher erst einmal, nämlich mit ausrollen für 2010.

Wenn also ein Anglizismus vorliegt, dann handelt es sich um einen „Übersetzungsanglizismus“, also ein deutsches Wort, das unter dem Einfluss des Englischen eine neue Bedeutung angenommen hat.

Um in diesem Wettbewerb zu reüssieren, müsste das Wort in seiner neuen Bedeutung außerdem 2012 deutlich mehr gebraucht worden sein als zuvor, und es müsste eine interessante Lücke im deutschen Wortschatz füllen.

Diese drei Kriterien werde ich mir für episch im Einzelnen angucken. Auf epic werde ich dabei auch zu sprechen kommen.

Die neue Bedeutung

Das Adjektiv episch hat seit mehr oder weniger kurzer Zeit eine neue Bedeutung, die noch nicht im Duden steht. Im Duden stehen bisher:

- (Literaturwissenschaft) die Epik, das Epos betreffend; Beispiel: ein episches Gedicht

- (bildungssprachlich) erzählerisch, erzählend, berichtend; Beispiele: epische Elemente; etwas in epischer Breite (in allzu großer Ausführlichkeit) schildern

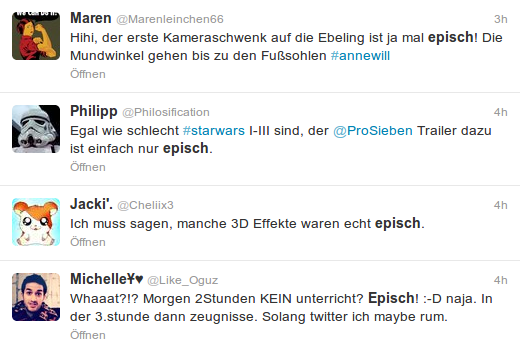

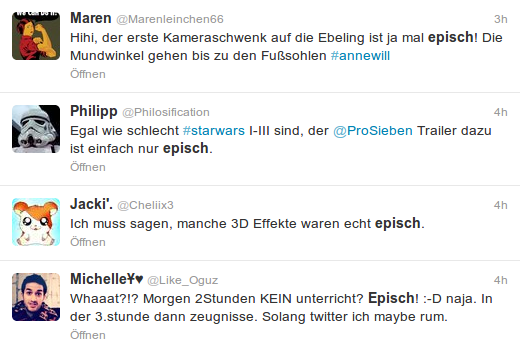

Schaut man aber einer mehrheitlich jungen, internetaffinen Sprecher/innengemeinschaft aufs Maul, zum Beispiel über eine Suche bei Twitter, kann man sich leicht davon überzeugen, dass auf deren überwiegende Verwendung des Wortes keine der beiden Definitionen passt. Eine Auswahl:

Auch nach Definitionen, die auf diese neue Verwendung passen, muss man nicht lange googeln, wiederum eine Auswahl:

Andererseits wird „episch“ (abgeleitet von engl. „epic“) in der Netzkultur verwendet, um als Superlativ einen Sachverhalt besonders positiv zu bewerten. (Wikipedia)

Epic – Episch. Bedeutet für mich. Wahnsinnig, Wow, Atemberaubend. (ChrisBoy18 auf gutefrage.net)

Mir scheint, und so ordnet es im Oktober 2012 auch Wolfgang Kemp im FAZ-Feuilleton ein, dass episch hauptsächlich ein Neuzugang in der langen Reihe der Jugend- und Modewörtern ist, die verwendet werden, um Begeisterung auzudrücken oder etwas zu intensivieren: cool, geil, krass, fett – episch eben.

Der Einfluss des Englischen

So weit die neue Bedeutung, aber ist sie ein Import aus dem Englischen? Die englische Entsprechung zu episch, das Adjektiv epic, hat einen ganz ähnlichen Bedeutungszugewinn hinter sich. Das Wörterbuch Merriam-Webster kennt folgende Bedeutungen:

- of, relating to, or having the characteristics of an epic <an epic poem>

- a : extending beyond the usual or ordinary especially in size or scope <his genius was epic — Times Literary Supplement>

b : heroic

Daneben wird epic wie im Deutschen in der Bedeutung fantastisch, überwältigend, atemberaubend, krass, geil verwendet. Diese Verwendung ist zwar relativ dicht dran an der zweiten Merriam-Webster-Bedeutung (dichter als an der zweiten Duden-Bedeutung), dennoch findet man viele englischsprachige Quellen, die sie als etwas Neues, zur Jugendsprache bzw. zum Slang gehörig einordnen. Auch hier wieder eine kleine Auswahl:

epic adjective. Incredible, big, massive. “It’s been an epic day.” (The Youth Language Lexicon. In Mark McCrindle with Emily Wolfinger: Word Up. A Lexicon and Guide to Communication in the 21st Century, 2007)

“What does epic mean when used as slang?” – “grand, great, amazing” (Yahoo Answers, 2010)

“EPIC means “Extremely awesome’” (InternetSlang.com, )

“In everyday conversation, ‘epic’ is often slang for superb or excellent.” (Answers)

Entsprechende Gewährsleute finden sich für episch in deutschen Internetforen:

heisst so viel wie: grandiós, poetisch. kolossal. fantastisch. (Frag Galileo, 2012)

In der heutigen vor allem Szenesprache (nicht nur Jugend oder Slang-Sprache wird episch häufig und inzwischen in als eingedeutscht zu wertender gleichberechtigter Form für epic = legendär = einmalig = außergewöhnlich = Über die Maßen genutzt. (Ulisses Forum, 2012)

Also, was ich Unwissender jetzt, nach vielen Antworten zum Thema weiß, ist, dass „episch“ im Jugend-Slang dasselbe bedeuet wie „cool“ (gutefrage.net, 2011)

Die Vermutung liegt sehr nahe, dass die Bedeutungsentwicklung bei episch im Deutschen von der bei epic im Englischen beeinflusst wurde, auch wenn sich das nicht mal so eben beweisen lässt. Insbesondere zwei Kanäle fallen mir aber ein, über die das Wort verstärkt vom englischen in den deutschen Sprachraum eingedrungen sein und so die Verbreitung des neuen episch mitverursacht haben dürfte:

Erstens gibt es da das Schadenfreude zelebrierende Internet-Mem Fail, das sich seit etwa 2004 großer Beliebtheit erfreut, auf Blogs wie Failblog reihenweise instanziiert und häufig zu Epic Fail gesteigert wird. Sicher nicht völlig zu Unrecht war Fail/Epic Fail bei der Wahl zum „Jugendwort des Jahres 2011“ zweitplatziert, die allerdings weitgehend selbst ein Fail war. Daneben gibt es auch die Gegenstücke Win und Epic Win.

Zweitens ist Epic in dem sehr populären Online-Spiel World of Warcraft eine Kategorie von relativ wertvollen Gegenständen, die eine dort in ihren Besitz bringen kann. Auf diesen Rollenspielhintergrund hebt auch der oben erwähnte FAZ-Artikel stark ab.

Vielleicht am deutlichsten kann man den Einfluss des Englischen daran ablesen, dass epic und episch im Gegenwartsdeutschen beide ziemlich synonym auftauchen, wie ja schon die Nominierung anmerkt. Eine Stichprobe bei Google liefert z.B. bei Redaktionsschluss für „das ist episch“ 1.120.000 Treffer und für „das ist epic“ auch nicht weniger 821.000.

Ich bin damit hinreichend überzeugt, dass das neue episch als Anglizismus gelten kann.

Der deutliche Anstieg

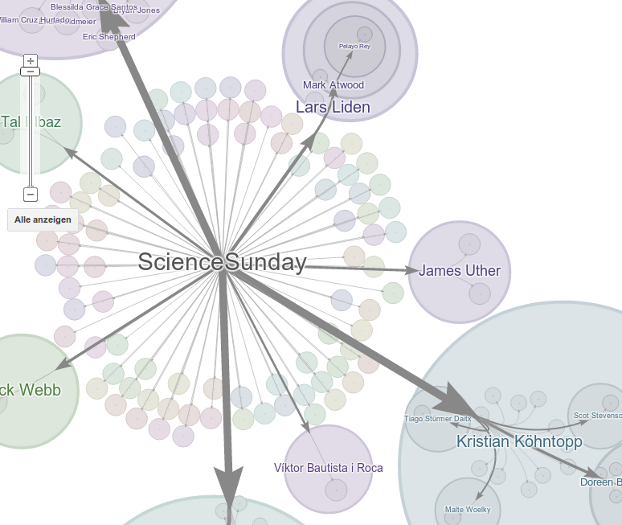

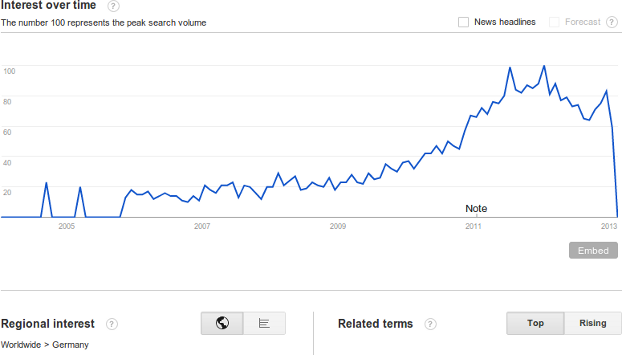

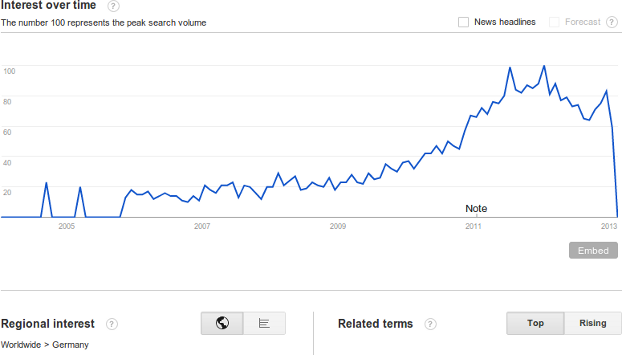

Da wir uns nur für eine bestimmte der mehreren Bedeutungen von episch interessieren, ist es schwierig, seinem Gebrauch quantitativ auf die Spur zu kommen. Schaut man sich an, wie oft die Leute in Deutschland nach episch googeln, sieht man einen relativ plötzlichen Anstieg im relative Suchvolumen ab Oktober 2010, Höhepunkte schon im Juli 2011 und im Januar 2012, seither ist die Tendenz fallend (die Klippe am Ende ist allerdings nur der ja noch unvollständige Februar):

Für den Anstieg kann man vermutlich das neue episch verantwortlich machen, denn die anderen Bedeutungen dieses Wortes dürften überhaupt deutlich seltener gegoogelt werden. Aber nur mit extrem großem Wohlwollen sieht man einen deutlichen Anstieg für 2012.

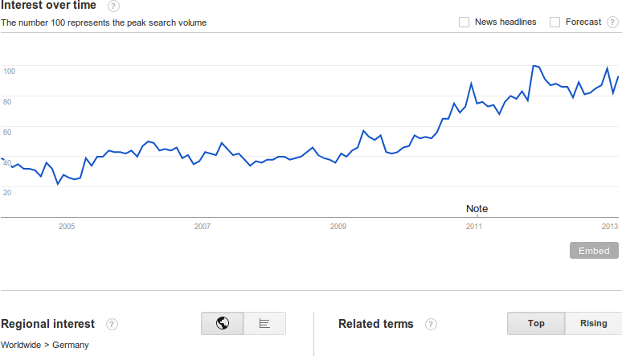

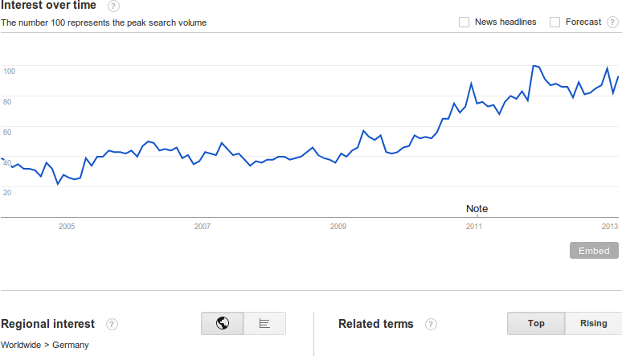

Bei epic geht das deutsche Interesse seit 2009 – mit den üblichen Fluktuationen – relativ kontinuierlich nach oben, auch noch in 2012:

So weit also ein klares Nnnnaja. Auch der Anstieg, den nach meiner manuellen Zählung das neue episch in Zeitungstexten (also einer sprachlichen Neuerungen gegenüber eher konservativen Textsorte) im Deutschen Referenzkorpus erfährt, ist aufgrund der geringen Trefferzahl in allen Jahren nicht besonders belastbar, aber immerhin kann man sehen, dass es 2009 überhaupt nicht vorkommt, 2010 auch nicht, 2011 zweimal und in der ersten Jahreshälfte 2012 ebenfalls zweimal:

„Ich habe in allen Sportarten, für die man die Hände braucht, episch versagt. Darum bin ich Läufer geworden.“ (Niederösterreichische Nachrichten, 2011-04-12)

Unglaublich, der Mann wird 108 Jahre alt und stirbt an Heiligabend. Das ist episch! (Rhein-Zeitung, 2011-12-27)

Als 2004 in Chur hitzig diskutiert wurde, wie man das Problem der kontinuierlichen Strenge gegen Spass, Lärm, Lebensfreude und Wochenende anpacken könnte, gab es eine Einheit in der linken Szene, ein Momentum. Was zur Folge hatte, dass mit Jon Pult, Andrea Fopp, Kiran Trost und Tom Leibundgut ein ganzer Block dieser Bewegung in den Gemeinderat gewählt wurde. Das war episch, das war die Revolution! Dachte man. (Die Südostschweiz, 2012-05-15)

Aber es gibt auch ganz andere Höhepunkte: Etwa das schleppend beginnende „It’s Good To Be King“, das mit der Zeit in eine Art Dauer-Crescendo abhebt, durchdrungen von Mike Campbells beeindruckend vielfältiger Lead-Gitarre, kurz unterbrochen von Benmont Trenchs feinfühligem Piano-Solo, gestoppt von messerscharfen Breaks der ganzen Band und letztlich aufgelöst in einem wunderbar klaren Petty-Ton – episch! (Mannheimer Morgen, 2012-07-02)

Die interessante Lücke im Wortschatz

Eine besonders interessante Lücke im deutschen Wortschatz füllt epic/episch eigentlich nicht. Ich halte es, wie gesagt, im Wesentlichen für ein Nachfolgewort von cool, geil, krass etc., und es wird selbst sicher ebenso bald in der Rolle des aktuellsten Slangbegeisterungswortes abgelöst werden. Natürlich kommen jedem dieser Wörter gemäß seiner Ursprungsbedeutung andere Konnotationen zu: cool eine lässige, geil eine sexuelle, krass eine Konnotation des pathologisch Übertriebenen und episch eine des Sagenhaften, Mythologischen, gut passend zu einer Zeit mit vielen Kinofilmen, die riesige Schlachten in vergangenen Zeiten oder Fantasy-Welten zeigen.

Fazit

So interessant ich episch als „eingedeutschten“ Anglizismus auch finde, muss ich doch konstatieren, dass es – und nicht weniger die nicht eingedeutschte Form epic – bei den Kriterien „Aktualität“ und „Interessante Lücke“ zwar nicht völlig abloset, aber sich gegen so manch anderes Kandidatenwort in diesem Wettbewerb wohl nicht wird behaupten können. Was meint ihr?