Archiv des Autors: Kilian Evang

Schöne Disjunktionen (1)

Als Zyniker kehrt man aus verheerenden Lebenssituationen, in denen man alleingelassen wurde, z.B. Kriegen oder Kindheiten, zurück.

Max Goldt, Mein Nachbar und der Zynismus

Umgekehrt würde unsere Unwissenheit uns selbst dann dazu zwingen, eine große Zahl wahrscheinlichkeitstheoretischer Modelle zur Untersuchung von Phänomenen auf anderen Ebenen, wie etwa die von Gasen oder Gesellschaften, einzuführen, wenn die grundlegenden physikalischen Gesetze absolut deterministisch wären.

Alan Sokal und Jean Bricmont, Eleganter Unsinn. Wie die Denker der Postmoderne die Wissenschaften mißbrauchen

Developments in Desktop Environments, Part 2: The Glorious Future

Yesterday I looked at recent trends in the development of computer desktop environments and noted that the traditional desktop (+ windows + panels + menus) metaphor is being abandoned in favor of a simpler “one thing is on screen at a time” policy as already used in the graphical user interfaces of mobile devices. Like the developers of Mac OS X and GNOME Shell, I too think that the traditional desktop metaphor must die, but I want something completely different to replace it. Here’s some guidelines that should, in my opinion, be followed, to create next-generation desktop environments:

“Navigational” elements like application launchers and overviews over active applications have no business being full-screen monsters by default, as is the case with Mission Control in Mac OS X or with the Activities view in GNOME Shell. There’s nothing wrong with traditional panels and menus. Make them as lean as possible while staying intuitive. I think Windows (with the task bar in Windows 7) and Ubuntu (with the launcher in Unity) are on the right track by adopting the design pioneered by Mac OS X’s dock: frequently used and currently open applications are in the same place. This may first seem dubious conceptually, but it makes more and more sense as applications are becoming more and more state-persisting.

No desktop! When the traditional desktop metaphor dies, make sure the desktop dies with it. Sadly, no major desktop environment seems to be tackling this. The desktop is sort of like a window, but can only be shown by moving all windows out of the way. It lacks a clearly defined purpose and tends to clutter up one way or the other. Get rid of it!

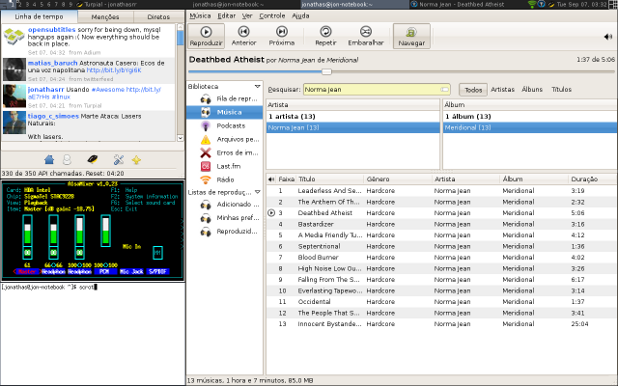

Go tiling! Now that there’s no desktop before which windows can float, windows should float no more. What overstrains users’ (read: my) minds is not more than one window visible at a time. On the contrary, there are many tasks that require working with two applications simultaneously. What annoys users (read: me) is having to arrange windows themselves. Full-screen is a nice feature that moves and resizes one window so that it occupies the whole available screen space. I want that for two or more windows! They should always be arranged automatically to use the screen space optimally. The answer to this plea is tiling window managers, here’s one in action:

Current tiling window managers are for technical users willing to do quite some configuration before it works, do a hell of a lot of configuration before everything works nicely, and memorize a lot of keyboard commands. So far all of this has been putting me off going tiling. There is no reason why it should stay that way. Complex GUIs like those of Photoshop or Eclipse already consist of multiple “subwindows” called views that can be rearranged, docked, undocked, grouped etc. freely using the mouse. The same principle could be applied to the whole desktop, for example in a Linux distribution that makes sure there’s a decent set of standard configuration settings, and that special things like indicator applets and input methods work as we’re used to from the traditional GNOME desktop. Monbuntu, anyone?

Developments in Desktop Environments, Part 1: The Awkward Present

Once upon a time, when computer operating systems learned to multi-task, their basic user interfaces started to reflect this ability: applications now ran simultaneously in a number of windows that could be freely opened, closed, moved around and resized on the screen. This was (an important aspect of what is) called “the desktop metaphor”.

Always-visible gadgets like “task bars”, “docks” and “menu bars” were introduced for basic tasks like managing open windows and opening new ones.

It took for the advent of super-user-friendly mobile devices (limited multitasking ability, limited screen space) for developers to notice that unlike modern desktop computers, people aren’t actually very good at multitasking. At least for the tasks they do with mobile devices, people are perfectly happy with only having one window, or menu, open at a time.

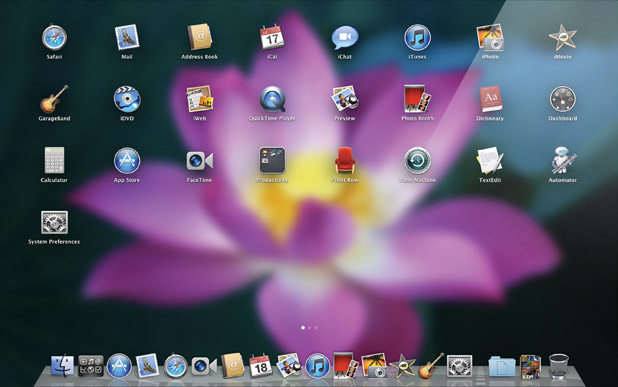

This trend is now coming to the desktop computer. Apple recently announced a new release of Mac OS X, explicitly stating that many of the new features are inspired by the iPhone and the iPad. The most striking one is Launchpad. It is nothing more than a menu of all available applications, but one that takes up the whole screen. Together with Dashboard and Exposé (now called Mission Control), that’s quite a long list of special-purpose full-screen gadgets taking over window managing/application launching functions traditionally fulfilled by task bars etc. And together with Mac OS X’s new full-screen apps (not quite your traditional maximized windows), it quite clearly marks a turn toward a one-window-is-visible-at-a-time principle.

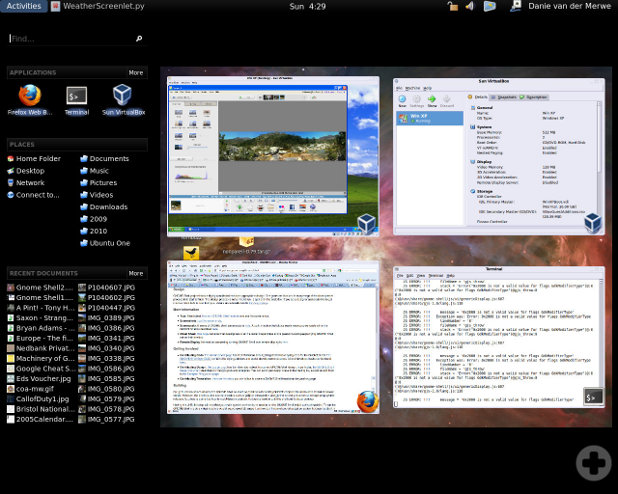

A similar thing is going on in GNOME Shell. They are cramming everything for which there used to be panels and menus into one full-screen view called Activities, including Exposé-like overviews of the desktop(s). If the multitude of full-screen gadgets in Mac OS X seems confusing, the GNOME approach of cramming so many things into one full-screen view seems bizarre. If upon clicking a button with the ultimate goal of, say, firing up the calculator, the contents of the whole screen change and hide my currently open windows, I consider this a high price to pay. In return, there should at least be a gain in focus, as with the Mac OS X gadgets, each of which shows more or less one kind of thing only.

So what is a desktop environment developer to do if she really wants to advance the state of the art instead of just haphazardly introducing new misfeatures (or taking it slow with moving away from the traditional desktop metaphor, as Microsoft does)? Is there a happy medium between overview and focus? Bear with me for Part 2: The Glorious Future.

Lieblingswörter (7)

Was bisher geschah: Schöne Wörter, Lieblingswörter, Lieblingswörter (2), Lieblingswörter (3), Lieblingswörter (4), Lieblingswörter (5), Lieblingswörter (6).

Meyers Konversationslexikon (1897) über den Illustrator Gustave Doré (zitiert nach Walter Moers, Wilde Reise durch die Nacht):

Der unerschöpfliche Reichtum seiner Phantasie und die Leichtigkeit seines Schaffens verführten ihn zuletzt zu Maßlosigkeiten und Bizarrerien, welche namentlich seine letzte größere Arbeit, die Zeichnungen zu Ariosts »Rasendem Roland«, entstellen.

Dass da nicht gleich jemand zur Stelle war und die Formulierung wegen Verstoßes gegen das Gebot des neutralen Standpunktes in eine tiefere Schicht der Versionshistorie verbannte, ist aus heutiger Sicht kaum noch verständlich. Es überkommt mich allerdings bisweilen eine heimliche Sehnsucht nach dieser Zeit mit ihrem naiven Kinderglauben, man könnte mit der Objektivität, die man von einem Konversationslexikon zu erwarten gewohnt ist, eine Weltordnung ermitteln, die einem dann feste Kriterien dafür an die Hand gibt, wann etwas maßlos oder bizarr ist. Bizarrerie zählt daher zu meinen Lieblingswörtern, ich denke es gerne, wenn mir irgendwas nicht passt und stark davon abweicht, wie ich es gemacht hätte. Etwa die Art der Darstellung in einem wissenschaftlichen Aufsatz oder eine Designentscheidung in einem Computerprogramm. Oh, Designentscheidung! Noch so ein Lieblingswort. Es nimmt so schön bündig die Erklärungslast auf sich, dass man etwas so oder so machen konnte, es war letztlich egal, aber man musste sich halt irgendwie entscheiden, und man hat es am Anfang so gemacht, und jetzt kann man es nicht mehr oder nur noch unter großen Mühen ändern. Ähnlich wie die Frage Linksverkehr oder Rechtsverkehr, wenn man ein Straßennetz baut und in Betrieb nimmt.

Weitere Lieblingswörter: Für Dinge, von denen ich nicht weiß, zu wie viel Prozent sie mich emotional berühren und zu wieviel Prozent intellektuell ansprechen, habe ich das schöne altmodische (aber womöglich nicht alte) Wort berückend hervorgekramt. Ebenso glänzt und funkelt in alltagssprachlichen Zusammenhängen hierzulande heutzutage das Gemach, sowohl als Studentenbude als auch als Verzicht auf Hektik. Das Wort Glyptothek war mir immer ein Faszinosum, vor allem bevor ich seine Bedeutung kannte und eher an Kryptisches und Glyphen als an Steine dachte. Lautmalerischen Charme verströmen die Adjektive morsch und schroff, emotional-phonästhemischen scheußlich, dessen Aufblitzen da, wo Takt und Professionalität sein Aufblitzen verbieten, mir regelmäßig Vergnügen bereitet, etwa bei dem Entenhausener Fernsehreporter, dem wohl Erika Fuchs in den Mund legte: „Dem Sieger winkt ein Pokal von ausgesuchter Scheuß… äh, Schönheit.“ Für das, was Kathrin Passig beim Bachmannpreis 2006 vortrug, hatte eine der Jurorinnen sogleich ein Label: Kontrollverlustüberkompensationstext. Die bloße Existenz des Wortes ist ein Trost dafür, dass man nicht häufiger so gute Kontrollverlustüberkompensationstexte lesen darf. Und ist es nicht schön, was für eine grazile Endung der volumniösen Pauke zum Paukisten verhilft? Einen nachhaltigen Lachkrampf im zarten Kindesalter bescherte mir einmal Josephine Siebe, indem sie in Kasperle auf Reisen schrieb, dass zwei Jungen „lachten, bis sie fast barsten“, und noch heute zählt bersten, insbesondere sein Präteritum, zu meinen Lieblingswörtern. Wie übrigens auch die gut gebauten, poetisch anheimelnden Komposita Liebesbezeigung und Weihezirkel.

Aschen

Intransitive Verben, die die Absonderung einer bestimmten Substanz durch das Subjekt beschreiben, beziehen sich fast immer auf Körperausscheidungen. Zu einer solchen adelt das Verb aschen quasi die Zigarettenasche, als wäre die Zigarette Teil des Körpers. Darin vermute ich den Grund dafür, dass ich das Verb lustig finde und auch viele der Sätze, die es enthalten:

Auf jeden Fall muß man den Gästen beizeiten einbleuen, daß sie auf keinen Fall jemanden mitbringen dürfen! Sonst hat man ein oder zwei Stunden lang die Wohnung voll mit Gestalten, die man überhaupt nicht kennt und auch nicht kennenlernen wird, die dafür aber so ungehemmter in die byzantinischen Bodenvasen aschen, (…)

Max Goldt, Die Mitgeschleppten im Badezimmer

Wenn ich Vermieter wäre, würde ich auch immer ne Stunde vor dem vereinbarten Termin kommen, damit ich sehe, wie meine Mieter in Müslischalen aschen oder den Herd nicht saubergemacht haben.

C.

Bitte mitzeichnen: Keine Aufnahme der deutschen Sprache ins Grundgesetz

Der CDU-Parteitag, der Verein deutsche Sprache, die Bildzeitung und andere fehlgeleitete Institutionen und Individuen wollen die deutsche Sprache als „Sprache der Bundesrepublik“, was auch immer das heißen soll, im Grundgesetz festschreiben.

Anatol Stefanowitsch vom Sprachlog hat beim Deutschen Bundestag eine Online-Petition gegen die Aufnahme der deutschen Sprache ins Grundgesetz eingereicht, die jetzt zur Mitzeichnung freigegeben ist. Ich habe sie mitgezeichnet und mache hiermit Werbung dafür. Ich rufe dazu auf, mir beides gleichzutun.

Text und Begründung der Petition sprechen für sich, weitere Hintergründe erläutert Stefanowitsch im Sprachlog. Ich möchte hinzufügen, dass Symbolpolitik mit xenophober Tendenz schon unerfreulich genug ist, ein Missbrauch des doch eigentlich sehr schönen, guten, klaren und aufs Wesentliche beschränkten Grundgesetzes für so einen Unsinn aber besonders schlimm wäre.

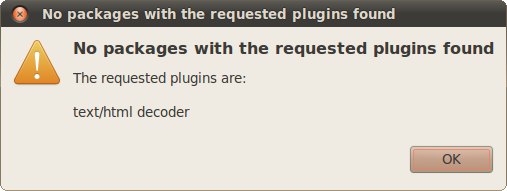

text/html decoder

In/Out

In

- (bei Mathe-Aufgaben) wenn man seine Fehler entdeckt, Domina-Sprüche danebenschreiben

- (beim Vokabellernen) in Notizen Slang benutzen, um den Sinn, wenn auch nicht das Register vom Lehrbuch unzureichend übersetzter Ausdrücke besser einzufangen

- Pullover im Windkanal lüften

- (beim Gucken schon mal gesehener Simpsons-Folgen nunmehr in Gesellschaft) wenn gleich eine geile Stelle kommt, mit tiefer Stimme „Behold!“ sagen

- bei geringfügig unerwartetem Eintreten eines Mitbewohners horrorfilmreife Entsetzensschreie ausstoßen

Out

- mit der Zunge Starkstromkabel testen

- Hörbücher über theoretische Informatik

- Leute, die zu heiß gewaschene Orangen als Mandarinen verkaufen

- die Tatsachen, dass sich haschen auf Taschen reimt und man gerade jemanden verdächtigt, einen des Taschendiebstahls zu verdächtigen, als Indizien dafür werten, dass das Verb haschen auch in der Bedeutung stehlen gebraucht wird

- Bleistift-Notizen mit dem Fineliner durchstreichen

- Zimmerscheiterhaufen

Westliche Werte verteidigen

Man liest ja viel über die zwei Sorten von Immigranten in Europa: die „schlecht integrierten“ mit den schlechten Schulleistungen aus dem Nahen Osten und die „gut integrierten“ mit den guten Schulleistungen aus dem Fernen Osten. Liest man sich einmal durch, wie solche guten Leistungen zustande kommen (tip to the hat to poet), und bedenkt,

- dass mich beim Lesen dieses Artikels sofort eine spontane Einsicht in die Qualitäten von Drill und eine gewisse Verzweiflung an westlicher Dekadenz (auch an meiner eigenen) ergriff,

- dass beim zweiten Nachdenken offenbar wurde, dass Drill zwar tatsächlich seine guten Resultate und seine Notwendigkeit hat, dass aber auf der anderen Seite Kreativität und Individualismus im chinesischen Erziehungsmodell nach Amy Chua genau gar nicht vorkommen („never allowed to (…) be in a school play (…) play any instrument other than the piano or violin“),

- dass erhebliche gesellschaftliche Kräfte im Westen jedoch vermutlich zu einseitig an wirtschaftlichem Erfolg orientiert sind, um das ebenso differenziert zu sehen,

- dass wir daher womöglich bald anfangen, dem fernöstlichen Ansatz nach Chua zu folgen und Humanismus zurückzubauen,

erscheint es ironisch, dass das Wort vom „Verteidigen westlicher Werte“ immer nur in Bezug auf Muslime und nie in Bezug auf etwa die schlauen Vietnamesen fällt.

Am angebrachtesten ist dieses Wort natürlich da, wo es sich auf uns Westler selbst bezieht: Verteidigen müssen wir die Werte vor allem gegen unsere eigene Neigung zu vergessen, was wir an der Aufklärung und den seither für die Freiheit des Individuums eingeschlagenen Pfosten (Arbeiterbewegung, Menschenrechte, Frauenbewegung, sexuelle Revolution etc.) haben und dass es mindestens sehr schade wäre, auch nur Stücke davon aufzugeben.