Archiv des Autors: Kilian Evang

Blogspektrogramm #11

Welche Bedeutungen und Wertungen verbinden sich mit dem Verb wulffen und seinen diversen Ableitungen? Woher kommt das Wort Lawine? Wie hat das Wort Shitstorm es geschafft, den deutschen Sprachraum im Sturm zu erobern? Wie lässt sich das Raubmordkopieren noch steigern? Was ist der Unterschied zwischen Brunst und Brunft? Dies und mehr im Blogspektrogramm #11, diesmal bei Michael Mann im Lexikografieblog.

Wülste

Wissen Sie noch, die Bauchfrei-Mode? Jaja, einerseits fand ich es natürlich auch schlecht, wenn Mädchen sich diesem Mode-Diktat beugten. Andererseits fand ich es immer gut, dass dick zu sein für viele anscheinend kein Grund war, es nicht zu tun. Ich musste mir immer an den Kopf fassen, wenn es ausgerechnet das war, was die Leute aufregte. Ist es dieselbe Toleranz für Wülste, die mich den Fiat Multipla für ein ganz schönes Auto halten lässt?

Umschlaggestaltung

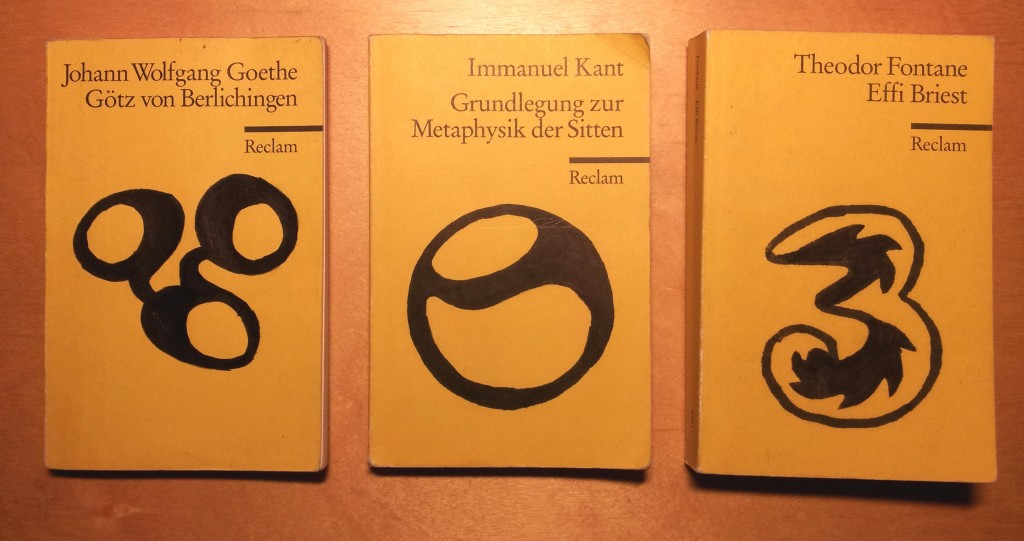

Das Tollste an Reclam-Heften ist ja ihr knallig einfarbiger Umschlag, der gelangweilten Schüler/inne/n reichen Gestaltungsspielraum bietet. Anlässlich der jüngsten Neugestaltung der Reclam-Hefte erfuhr ich, dass es auch einen Reclam-Band gibt, der solcherart neu gestaltete Umschlagvorderseiten zeigt. Ich bestellte ihn, erhielt ihn heute und stelle hiermit zur Schau, dass auch ich dieser Kunstgattung eine Weile lang zugeneigt war. Ich zierte meine Hefte mit Schwarzweißversionen der Logos von Audiogalaxy, Sony Ericsson und Three:

Was ich mal gesagt habe (3)

Eigenlob der geglückten Formulierung. Was bisher geschah: Was ich mal gesagt habe, Was ich mal gesagt habe (2).

- Faulheit ist kein Selbstzweck. Nichts zu unternehmen, wo nichts nötig ist und keine Lust besteht, schont Ressourcen wie Zeit und Lebenslust.

- Ich werde jetzt meine Aufmerksamkeit zu deinen Ungunsten umwidmen.

- Hört sich schlimmer an, als es ist, ist es aber nicht.

- Ich hatte mir die Fotos gar nicht angeguckt. Ich bin mehr so auf Text.

- “…is markedly lower…”, “…had a strong effect…”, “…produces noticeably better results…”, “…was shown to have a substantial impact…” – one can go a long way without using the word “significant” once!

- Mein ansonsten sehr offenherziger innerer Kunstkritiker hat’s jedenfalls nicht wollen gelten lassen.

- There’s a couple of reasons why it’s already 2011.

- Liebe Eingeweihten und Einzuweihenden, (…)

- Ja, wenn du das so framest.

- Metaphern sind dazu da, unvermittelt gewechselt zu werden.

- Hier noch zwei Dialoge, die ich nicht nur gewissenhaft mitgeschrieben, sondern auch durch minutiöses Aufjazzen den Niederungen der Wortwörtlichkeit entzogen habe.

- Genau solche Vorschläge sind es, die eine starke Demokratie aushalten muss.

- Mach dir übrigens keinen Stress. Ich müsste lügen, um zu behaupten, ich könnte es erwarten, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben.

- Most of the things I say are basically Max Goldt quotes.

- Ich hatte meinen Holzhammer gerade nicht griffbereit.

Das Labyrinth der träumenden Bücher

Es gehört schon einige Chuzpe dazu, so eine Fortsetzung rauszubringen: Nachdem der Schriftsteller Hildegunst von Mythenmetz in Die Stadt der träumenden Bücher von der Lindwurmfeste nach Buchhaim gereist war, ausführlich die Stadt kennenlernte, Bekanntschaft mit Hachmed Ben Kibitzer schloss und schließlich sagenhafte Abenteuer in den Katakomben von Buchhaim erlebte, reist in Walter Moers’ neuem Buch Das Labyrinth der träumenden Bücher der mittlerweile 200 Jahre ältere Hildegunst von Mythenmetz von der Lindwurmfeste nach Buchhaim, reminisziert seine Abenteuer in der Stadt und trifft Hachmed Ben Kibitzer wieder. Darüber hinaus ist ein zentraler Teil des neuen Romans eine Nacherzählung des ersten, in Form eines detailiert ausgemalten Puppentheaterstücks. Und schließlich endet der Schinken mit einem Cliffhanger, wiederum am Eingang der Katakomben.

Hat Moers hier aus Ideenlosigkeit einen bloßen zweiten Aufguss seines Bestsellers von 2004 vorgenommen? Noch dazu über zwei oder mehr Bände gestreckt und mit einem Aufguss im Aufguss, dem Theaterstück? Zahlreiche enttäuschte Rezensionen sehen es ungefähr so. Aber die stammen bestimmt von denselben Leuten, die von Die Stadt der träumenden Bücher damals völlig begeistert waren. Ich hingegen äußerte mich unter dem Pseudonym Inuk Latuda kritisch und bin jetzt mit Buchhaim eher versöhnt.

Ich sehe mit Wohlgefallen, dass Moers den Kardinalfehler, wieder und wieder auf die allerschrecklichste vorstellbare Gefahr die allerallerschrecklichste vorstellbare Gefahr zu türmen, diesmal vermieden hat. Es sind nicht länger Stapel von Superlativen und furchtbaren und furchtbareren Monstern, die die Lesefröschchen bei der Stange halten sollen, sondern veränderte Perspektiven: der zeitliche Abstand, die inzwischen gemachten neuen Erfahrungen Mythenmetz’, die Veränderungen, die die Gesellschaft des wiederaufgebauten Buchhaim und ihre Werteordnung mitgemacht haben, die veränderte Sichtweise des Protagonisten auf manche Dinge, und im Falle des Puppentheaterstücks die sehr einfallsreich ausgemalte künstlerische Form, in die die Heldensage aus dem ersten Teil diesmal gekleidet wird. Natürlich verdankt sich meine Begeisterung darüber auch meiner Theaternarretei. Es sind nicht die konkreten, großen, schweren und lauten Dinge, die neu sind, sondern eher die abstrakten, kleinen, leichten und leisen. Das sagt mir mehr zu.

Da die Fortsetzung vermutlich wieder in den Katakomben spielen wird, muss man sich natürlich Sorgen machen, dass Moers doch wieder darein zurückfallen wird, lebensgefährliche Situationen auf einen dürre Handlungsschnur zu fädeln. Andererseits traue ich ihm durchaus zu, mich noch einmal positiv zu überraschen.

Blogspektrogramm #10

Im aktuellen Blogspektrogramm gibt es wieder viel über Sprache zu erfahren:

- Dass Pumuckl mit seinen Wortspielen schon Kinder zu linguistischen Überlegungen animiert.

- Dass Verben der Zustandsveränderung für manchen schwer zu verstehenden philosophischen Text charakteristisch sind.

- Was aus linguistischer Sicht davon zu halten ist, dass vor allem in Stellenanzeigen nach der Bologna-Reform kurzerhand der Masterand den Diplomanden ersetzt hat.

- Warum derzeit nur die Schreibweise Scheißhaus, zukünftig aber in manchen Fällen womöglich auch scheiß Haus als korrekt gilt.

- Welche Verben außer merkeln und wulffen seit 1949 noch von den Namen hoher deutscher Amsträger abgeleitet wurden und was sie so bedeute(te)n.

- Wie im 17. Jahrhundert anhand einer Baummetapher die deutsche Wortbildung erklärt wurde.

Wer es noch nicht mitbekommen hat, sei außerdem darauf hingewiesen, dass das Wort Shitstorm – verdient, wie ich finde – zum Anglizismus des Jahres gekürt wurde.

Die Schrecken der Facebook-Timeline

Wenn Walter Jens Boris Jelzin lila Lutschmobil genannt hätte, dann hätten die Menschen gesagt: »Welch meisterliche Rhetorik!«, wenn ich Jelzin so bezeichnen würde, würde es heißen: »Was für eine skurrile Alltagsbeobachtung!«, und wenn Reinhold Messner über Boris Jelzin gesagt hätte, er wäre ein lila Lutschmobil, hätten alle gerufen: »Was für ein schönes Gebirgsvideo!« Aber wenn Helmut Kohl so etwas sagt, hinterläßt er angeblich einen Scherbenhaufen.

Max Goldt, Warum Dagmar Berghoff so stinkt, Die Kugeln in unseren Köpfen, Haffmans 1995

Und wenn Facebook Boris Jelzin ein lila Lutschmobil nennt (oder die Timeline einführt, oder die Schriftart ändert, oder den Blauton…), sagen alle: „Was für ein dreister Angriff auf meine Privatsphäre!“

Technischer Rückschritt

Wehmütig blicke ich auf manche technische Errungenschaft vergangener Jahrzehnte zurück, die die Menschheit inzwischen schon lange verloren hat und vielleicht nie wieder zurückerlangen wird. Da ist zum Beispiel die Möglichkeit, am Anrufbeantworter (heute: Voicemail) einzustellen, wie oft er es klingeln lässt, bevor er drangeht. Oder Audiodatenträger (bzw. Abspielvorrichtungen dafür), die sich über beliebig lange Hörpausen hinweg die Abspielposition merken. Vorbei, vorbei.

Eine kleine Taxonomie der Funktionen von Twitter-Hashtags in meiner Timeline

Hashtags dienen dazu, Tweets zu gruppieren:

- Tweets zu einem Thema, dass für einen relativ engen, wohldefinierten Personenkreis interessant ist, z.B. für die Teilnehmer einer bestimmten Veranstaltung wie #28c3 oder #spack0.

- Tweets, die eine Serie bilden, ein bestimmtes Mem instanziieren, das für alle interessant ist, die daran Freude haben, z.B. #lessambitiousbooks oder #ThingsWhitePeopleInvented. Ähnlich wie eine Kolumne oder regelmäßiger Cartoon in einer Zeitschrift, mit dem Unterschied, dass alle mitmachen können. Auch Werbekampagnen werden in diesem Format betrieben, z.B. #ProgressIs von Audi.

- Tweets zu einem aktuellen, das Interesse großer Teile der Twitteröffentlichkeit auf sich ziehenden Thema, wie z.B. #Wulff oder #kuerschnergate.

Hashtags dienen dazu, nicht ausformulierte Neben-Kommentare zu einem Tweet hinzuzufügen:

- Sie enthalten kurze, oft emotionale Reaktionen auf den Gegenstand des Tweets, etwa #happy, #fail, #wtf oder #iwouldratherhaveamoose. Dieser Typ wird in einem Language-Log-Artikel, insbesondere in jk’s Kommentar, sowie im New Yorker ausführlicher auseinandergenommen. Er ist auch der Typ Hashtag, der es am stärksten schon in den mündlichen Sprachgebrauch geschafft hat.

- Sie geben an, worauf sich der Tweet bezieht. Beispiel bei @kathrinpassig: Auch immer schön: Der Vorwurf alter gebildeter Männer, das Internet biete nur Partizipationsmöglichkeiten für junge gebildete Männer. #boell. Und bei @dnaber: Das Android „Sicherheits“-Update von neulich sorgt für deutlich längere Akkulaufzeiten. Hatten bisher Hacker meinen Strom gestohlen? #G1.

- Sie erklären unauffällig einen Witz oder eine Anspielung, damit die Gebildeten nicht Duh und die Ungebildeten nicht Huh sagen. So @VonFernSeher: @sixtus Wenn #Schubert heute lebte: „Alles als gewesen markieren“ #winterreise

- Sie stellen den Tweet in einen Kontext, der den Erwartungen völlig zuwiderläuft und bilden dadurch erst die Pointe. So @Ohiogasimas: Hitler, er ist offen und kann auf Leute zugehen. #wettendass. Das ist übrigens meine Lieblingsfunktion bei Hashtags. Wenn ihr weitere gute Beispiele kennt, bitte mich drauf aufmerksam machen!

Hashtags dienen dazu, Leser/innen zu lenken:

- Eine Mini-Inhaltsangabe bzw. Themenbestimmung bei Tweets, die ansonsten nur aus einem Link und vielleicht einer kurzen emotionalen Reaktion bestehen, so z.B. @textundblog: hehe RT @ennomane: Wie geil! http://www.duden.de/rechtschreibung/Pirat #Duden #Piraten. Eine ähnliche Funktion haben in längeren Tweets scheinbar thematisch gruppierende Hashtags mit recht weiten, allgemeinen Themenfeldern wie #typografie oder #kurzfilm. Sie sehen zunächst ähnlich aus wie die strukturierenden Kategorien auf Wikipedia, werden aber ja nicht systematisch so verwendet, dienen also eher dazu, dem Folgefröschschen schnell zu vermitteln, ob der Link in dem Tweet es wohl interessieren wird.

- Querverweise ermöglichen eine schnelle Suche nach Stichwörtern, die vom Kernthema des Tweets wegführen, wie z.B. #Schubert in @VonFernSeher’s Tweet: @sixtus Wenn #Schubert heute lebte: „Alles als gewesen markieren“ #winterreise. Persönlich halte ich diese Verwendungsweise für zweifelhaft und eine Verwechslung von Twitter mit Wikipedia.

- Schlagwörter werden durch das Doppelkreuz hervorgehoben. In längeren Texten dienen solche Hervorhebungen der Unterstützung des Diagonallesens, was sich bei Texten unter 141 Zeichen eher erübrigt. Das Motiv ist wohl mehr, mit aufgeladenen Begriffen der Leser/innen Aufmerksamkeit zu grabschen, wie @unreality in zwei Beispielen schön vorführt: Liebes #Google, wäre es evtl. möglich, zu erkennen, dass ich schon 1.000 mal den neuen Look bestätigt habe? In allen Anwendungen. Täglich. Und: Sagt mal, #Bushido, das war doch der mit dem kleinen Penis, oder? Es geht übrigens nicht nur um die Aufmerksamkeit derjenigen, die den Tweet eh lesen, weil sie @unreality folgen, sondern auch um die Aufmerksamkeit derer, die sich z.B. für Bushido interessieren und auf Twitter nach seinem Hashtag suchen. Zu dieser Gruppe könnte z.B. Bushido selbst gehören, @unreality umgehend aufspüren und übelst töten. In dieser Gefahrensuche liegt denn auch die Pointe des Tweets.

Hashtags dienen dazu, einen Tweet mit Metadaten auszuzeichen:

- Tags wie #followerpower oder #korrekturtweet kennzeichnen Tweets mit spezieller Funktion. Oft wird dieser Typ Tag voran- statt hintangestellt.

- Spezielle Tags kontrollieren das Verhalten externer Tools, z.B. lässt #fb die App Selective Tweets den Tweet nach Facebook kopieren.

Gruppierende und kommentierende Funktionen überschneiden sich, wenn ein Thema durch Schaffung eines nicht mehr ganz so neutral-deskriptiven Hashtags in den Status einen Twittermems „erhoben“ wird, was andere Twitterinnen und Twitterer mit ähnlicher Sichtweise dazu einlädt, dieser Sichtweise verstärkt mit solcherart getaggten Tweets Ausdruck zu verleihen. So muss es bei der Schaffung des Hashtags #guttengate und anderer #-gates zugegangen sein.

Dieser Blogpost entstand im Rahmen des Versuchs, eine Antwort auf Kristin Kopfs Frage zu finden, inwiefern die oft ironische Bildung von solchen -gate-Wörtern im Zusammenhang mit ihrem Hashtagtum zu sehen ist. Hinsichtlich dieser Frage ist abgesehen von den vage in die Richtung gehenden Überlegungen im letzten Absatz nichts herausgekommen, dafür aber eine kleine Taxonomie.